前回のエンジニアレポート『劇中の土質屋山田さんはどれくらい正しいのか ~水と土の衝撃吸収性能を検討する~』で実施した土の衝撃吸収性能について、土の性質により防御力はどのように変化するのか?という課題に対して数値解析による検討を行った事例を紹介します。

土の性質のモデル化について考える

前回の検討により、水よりも土のほうが、衝撃吸収性能が高いことがわかりました。ではどのような性質の土が衝撃吸収性能が高いのでしょうか?

まず、衝撃吸収性能に影響する土の性質として、土粒子の特徴、および、空気または水との比率などの土の状態が挙げられます。土粒子の特徴には粒子の大きさ、不均一さ、形状の違いが考えられ、土の状態では圧密状態や含水率などが考えられます。土の圧密状態や含水率の影響は大きいと考えられますが、圧密状態の作成、水分を含んだ状態の土のモデル化は困難です。そのため、今回はDEMのパラメーター調整によりモデル化が可能な、土粒子の特徴に着目して以下の3つの指標で検討します。

- 粒子径の大きさ

- 子径の不均一さ

- 粒子の形状

土粒子の種類

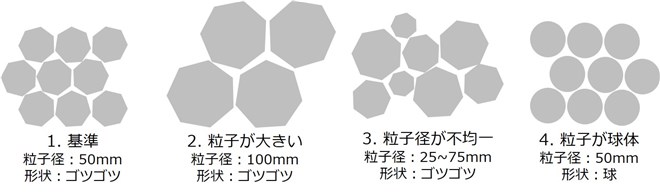

粒子径の大きさおよび不均一さ、粒子の形状のモデル化について、以下の図で紹介します。

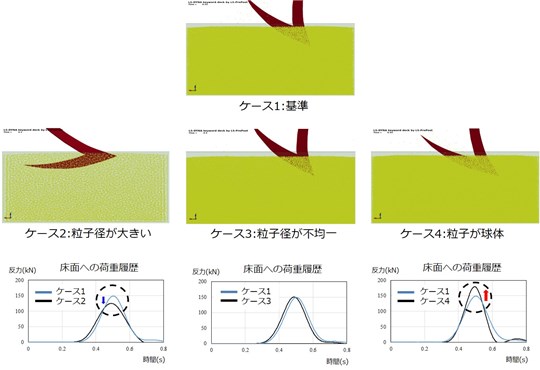

基準のケース1は粒子径50mm、均一粒径、粒子間の摩擦を大きく設定しました。対して、ケース2では粒子径を100mm、ケース3では粒子径を25~75mmにして不均一の状態、ケース4では粒子間の摩擦を小さくすることで基準との形状差を疑似的にモデル化します。これらの検討ケースにより、粒子径の違い、不均一さの違い、形状による違いを比較検討します。

ケースごとの土粒子の初期配置の計算

はじめに汚水処理槽に土粒子を堆積させる計算を行います。汚水処理槽の形状および飛来物の形状、境界条件は前回と同じです。全ケースの土粒子の堆積高さを均一にするために、ケースごとに初期堆積高さと堆積高さを調査し、堆積高さを調整します。目標とする堆積高さは汚水処理槽の深さである4,333mmとし、許容誤差は±100mmとしました。

続いて堆積した状態における充填率を確認します。土の体積は土粒子と空気(隙間)の体積の合計です。

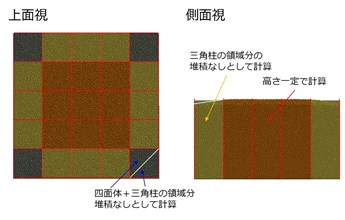

土粒子(DEM)の体積は簡単に出力することが可能ですが、空気の体積も合わせた土の体積は出力が困難です。そこで、空気を含んだ土の体積を疑似的に表すため、まず汚水処理槽を模した直方体をいくつかの領域に分割します。中央領域の堆積高さは一定としますが、四辺の領域では槽の縁に向かって堆積高さを傾斜させました。傾斜した部分の体積を除外し、領域ごとに計算した体積の合計を土の体積として充填率を計算します。

| ケース | 1 : 基準 | 2 : 大きい | 3 : 不均一 | 4 : 球体 |

| 土の体積V(mm3) | 2.763e+11 | 2.786e+11 | 2.668e+11 | 2.725e+11 |

| 土粒子の体積Vs(mm3) | 2.140e+11 | 2.048e+11 | 2.080e+11 | 2.123e+11 |

| 充填率 APF=Vs/V・100(%) | 77.4 | 73.5 | 78.0 | 77.9 |

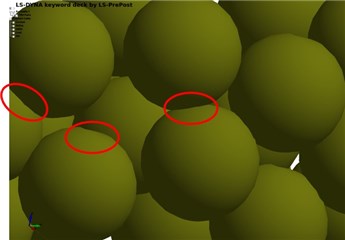

充填率をみると、ケース1、3、4において球の 最密充填 である74.048(%)を上回っています。これは、前回で述べたようにDEM同士の接触がバネとダンパーでモデル化されていることから、DEM同士の接触ではめり込みを完全に排除することができないためです。

続いて間隙率と間隙比を算出します。間隙率は空気+水と全体との比で、間隙比は水+空気と土粒子との比になります。

| ケース | 1 : 基準 | 2 : 大きい | 3 : 不均一 | 4 : 球体 |

| 間隙率(%) | 22.6 | 26.5 | 22.0 | 22.1 |

| 間隙比 | 0.291 | 0.361 | 0.283 |

0.283 |

間隙比はケース2が最も大きくなり、ケース3と4の間隙比は基準よりも低く、同じ値です。ケース2は粒子径が大きいことで、空気の領域が多くなるため間隙比が大きくなります。粒子径が不均一なケース3は粒子間に小さな粒子が入り込みやすいため間隙比が小さくなります。粒子が球体のケース4では粒子間の摩擦が小さいことで隙間に粒子が入り込みやすくなるため間隙比が小さくなったと考えられます。

間隙比が大きいと土のせん断剛性が低くなり、クッションしやすいといわれているため、間隙比は衝撃吸収性能の指標となります。したがって、間隙比のみの指標では、粒子径が大きいケース2が最も衝撃吸収性能が高く、不均一のケース3とケース4は衝撃吸収性能が基準より低くなると予想されます。

性質が異なる土の衝撃吸収性能の解析結果

つづいて、飛来物に対する汚水処理槽の土の衝撃吸収性能をケースごとに検討した解析結果のアニメーションです。

飛来物の挙動の変化は、基準に対して、粒子径が大きいケース2では飛来物の回転が抑えられており、粒子が不均一のケース3は飛来物が大きく回転します。粒子が球体のケース4は基準とほぼ同じ挙動です。アニメーションだけでは衝撃吸収性能の高い土を特定できないため、各ケースの荷重履歴、飛来物の変位状態、最大侵入量について、基準との差を比較していきます。

土の性質の種類による衝撃吸収性能の検討

粒子の大きさによる衝撃吸収性能の検討:ケース2

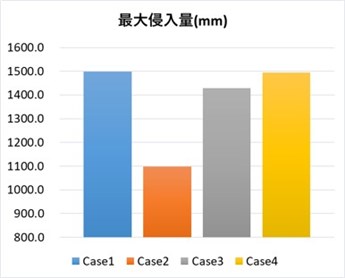

間隙比が最も大きいケース2では、基準に比べて最大荷重が低くなり、荷重履歴の振幅も広くなっていることからクッションしやすいという当初の見解と一致した結果が得られています。荷重の立ち上がりが早いことで飛来物の回転力も吸収できているため、飛来物の鋭角部分が入りきりません。そのため、図5に示すように侵入量も小さくなっています。

粒子の不均一さによる衝撃吸収性能の検討:ケース3

間隙比が基準よりもやや小さいケース3では衝撃吸収性能が低くなると予想していましたが、床面への荷重ピークおよび振幅は基準と同等の結果となりました。荷重履歴の位相がずれているのは、粒子が不均一のため、床面への荷重の伝搬が早くなったことが原因と考えられます。荷重の伝搬が早くなったために、侵入量も小さくなっています(図5)。

粒子の形状による衝撃吸収性能の検討:ケース4

間隙比が小さいケース4では、基準に比べて最大荷重が高くなり、荷重履歴の振幅も狭くなっていることからクッションしにくいという当初の見解と一致した結果が得られています。最大侵入量は基準と同等です。これは初期の反力の立ち上がりが遅いため、運動エネルギーを吸収できずに早い段階で侵入量が大きくなったことで回転力を抑えることができた結果、基準と同等の侵入量になったと考えられます。

土の性質による衝撃吸収性能の検討まとめ

土粒子の大きさ、不均一さ、形状による土の衝撃吸収性能を数値解析により検討したことで、以下のことがわかりました。

- 粒子径の大きさ:粒子径が大きいほうが、間隙比が高く、衝撃吸収性能が高くなる

- 粒子径の不均一さ:粒子径を不均一にすることで床面への荷重伝搬が早くなり、飛来物の着地初期段階の運動エネルギーを吸収することができるため、間隙比が低くても衝撃吸収性能が高くなる

- 粒子の形状:形状を球体に近づけると、間隙比が低く、衝撃吸収性能が低くなる

以上より、粒子径が大きく、粒子径が不均一で、形状がゴツゴツしている土粒子の衝撃吸収性能が高いことが数値解析により示されました。この解析結果による検討から、前田建設土質屋部隊がどのような土が良いとしたのか、ぜひ『 第5回:決着! JSOLと前田の「土」はこれだ! 』をご一読ください。

この記事の関連情報

技術ブログカテゴリ

新着記事

- マテリアルズ・インフォマティクス(MI)とは?

AI×シミュレーションで加速する次世代材料開発 - リアルワールドの自動車衝突安全に向けて(2)~ISOレーティング~

- 分子シミュレーションで設計するプラスチックリサイクル

- 形状設計フェーズでの組み立て精度向上によるコスト削減

~ 組み立てCE検討ツールのご紹介 ~ - JSOLが考える「溶接シミュレーションと工場デジタルツインが実現する工程設計」について講演しました

- リアルワールドの自動車衝突安全に向けて

- 機械学習で加速する材料シミュレーション技術

- ノウハウ不要!樹脂の複雑な材料特性を簡単にフィッティング 〜 材料同定ツールと高精度ユーザーサブルーチンの活用事例 〜

- 樹脂材やゴム材の高精度予測に向けたパラメータ同定

- データ活用からナレッジ活用へ ~ モードによる評価と履歴データの活用 ~(後編)