CAE Technical Library CAEブログ - CAE技術情報ライブラリ

マテリアルズ・インフォマティクスにおいて便利にご利用頂けるシミュレーションソフトウェア「J-OCTA」を、2022年1月に開催され、NTTデータと共同で出展する 「nano tech 2022」(東京ビッグサイト、2022/1/26~28)においてご紹介いたします。

近年、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)やプロセス・インフォマティクス(PI)を用いた材料設計・開発はますます注目を集めています。この分野では、とかくデータサイエンス技術としての機械学習・深層学習に目が行きがちですが、ベースとなるのは実験データの収集やシミュレーションによるデータ構築です。

J-OCTAを用いることで、無機や有機材料のさまざまな物性評価シミュレーションが可能となり、物性DBの構築にもお役立ていただけます。加えて、機械学習・深層学習を行うために必要な機能も提供しておりますので、単独での利用はもちろん、既存のMI・PIの統合システムの一部としてご活用いただくことも可能です。

今回は、そんなMIに関する、nano tech展でのJ-OCTA出展の見どころを3つご紹介いたします。

NTTデータとの共同出展

NTTデータでは、マテリアルズ・インフォマティクスのためのトータルソリューションを提供しています。実験データをはじめとしたデータの収集と蓄積や、集めたデータを用いた機械学習による解析、および、材料開発への応用が可能です。J-OCTAはその中のシミュレーション機能として活用されています。J-OCTAによるシミュレーションによって作成した物性DBをNTTデータのシステム、特にDataRobotと連携することで、さまざまな機械学習をスムーズに実行することが可能です。出展会場ではJ-OCTAとDataRobotの連携事例等をご紹介いたします。たとえばJ-OCTAの分子シミュレーションで「多くの物質の密度や双極子モーメントなどの物性データ」を求めた後、DataRobotで学習させた事例などがあります。

J-OCTAとDataRobotの連携(画像提供:NTTデータ)

J-OCTAとDataRobotの連携(画像提供:NTTデータ)

J-OCTAのシミュレーション機能

展示会では、マテリアルズ・インフォマティクスで活用できるJ-OCTAのシミュレーション機能を紹介します。

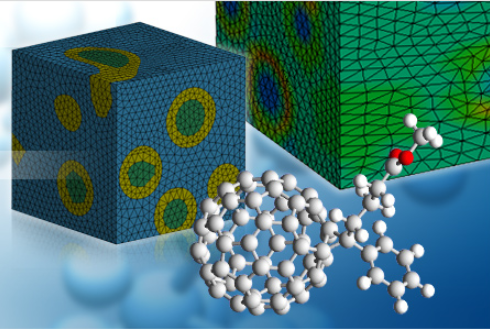

J-OCTAによるマルチスケールシミュレーション

J-OCTAによるマルチスケールシミュレーション

材料の構造は複雑で、原子・分子からマイクロメートルまでスケールによって異なる挙動を示すことから、物性やメカニズムの評価にはマルチスケール的なアプローチが必要となります。J-OCTAには、第一原理計算、分子動力学、粗視化手法、有限要素法など多様なシミュレーション技術が組み込まれており、材料の物性や現象の解析に役立てることが可能です。経産省・NEDOの国プロで開発されたフリーソフトウェアOCTAを基盤としているため、特に国内には多くのユーザーがいます。

解析可能な材料には、樹脂やゴムなどの一般的な高分子材料をはじめ、ナノコンポジットやFRPなどの複合材、液晶や有機EL、全固体も含むLi電池や燃料電池、コンデンサ・キャパシタ、5G・6Gのための低誘電率材、ゼオライトやMOFなど多孔質フィルタなどが挙げられ、近年では生体分子やバイオ材料への適用も進んできています。

J-OCTAではフリー版と比較して使いやすいモデリング機能などを提供していますが、MIのために有効なのはハイスループット計算機能です。これを用いることで、スクリプトで分子モデリングからシミュレーションの実行、結果の評価まで可能になります。Inputは、基本的に分子構造を表すSMILESデータのみでよく、多くの物質のデータベースを一気に構築することが可能です。

機械学習に用いる物性DB構築のためのハイスループット計算機能

機械学習に用いる物性DB構築のためのハイスループット計算機能

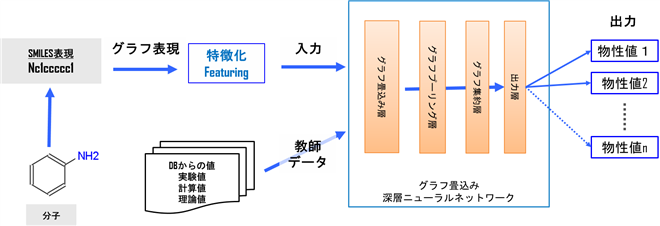

J-OCTAの機械学習機能

展示会では、J-OCTAの機械学習・深層学習を用いた定量的構造物性相関(QSPR)や周辺機能を紹介します。

機械学習QSPR

機械学習QSPR

QSPR機能を用いると、物質の分子構造と物性の間の関係を学習して、未知の物質の物性を予測できます。また、その周辺技術も充実してきています。記述子(ディスクリプタ)計算機能は物質の化学式から機械学習で用いる特徴量を求める機能ですが、求めた記述子はJ-OCTAの機械学習機能で用いることはもちろん、すでにお使いの他のシステムで活用することもできます。物性データについては、Materials ProjectやPubChemなどの公的データベースに接続してダウンロードする機能も提供しています。そのほか、複数の分子構造の中から共通部分を抽出する機能もあり、また、物性から化学構造を求める逆解析機能を開発中です。今回ご紹介しました内容については、こちらもご参照下さい。

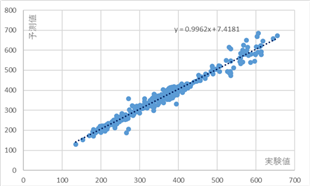

機械学習QSPRで予測したガラス転移温度と実験値の比較

機械学習QSPRで予測したガラス転移温度と実験値の比較

nano tech 2022にご来場の際は、ぜひJ-OCTAブースにお立ち寄り下さい。

DX分野のシステム開発やソリューション提供で豊富な経験をお持ちの株式会社NTTデータ様との共同出展により、マテリアルズ・インフォマティクスに関する総合的なソリューションをご提案いたします。

| 展示会名 | nano tech 2022 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 |

|---|---|

| 開催期間 | 会場開催:2022年1月26日(水)〜 28日(金) |

| 会場 | 東京ビッグサイト東ホール&会議棟 |

| URL | https://www.nanotechexpo.jp/main/ |

| 主催 | nano tech実行委員会 |