CAE Technical Library CAEブログ - CAE技術情報ライブラリ

2010.08.02

6月7、8日の2日間、米国デトロイトにおいて通算11回目となるLS-DYNA国際会議が開催されました。米国での国際会議は1年おきに開催されています。会場は今回もデトロイト郊外にあるホテルHyatt Regency Dearbornで行なわれ、基調講演、一般講演を合わせ100件近くの技術発表がありました。今回の国際会議でとくに注目されたトピックスや会議の様子についてリポートします。

国際会議の構成

1日目の午前と2日目の午後は基調講演を中心とした全体セッションがもたれ、その他の時間は5室に分かれてパラレルセッションが進められました。各セッションの発表件数は図3のようになっています。従来から自動車の衝突安全に関する事例発表が多いのですが、今回はそれにも増して比較的最近LS-DYNAに実装された機能や開発中の機能を用いた解析事例が目につきました。

基調講演

今回の国際会議で基調講演を発表された方々と講演タイトルは次のとおりです。聴講した講演については概要も付け加えています。

Dr. Thomas J.R. Hughes (The University of Texas at Austin), Isogeometric Analysis (introduction and Overview)

NURBS(Non Uniform Rational B-Splines)、T-Splineの理論を簡単に説明。

また、これらを用いたデザイン方法や流体解析、構造解析の例が紹介されました。

Dr. David J. Benson (University of California), Isogeometric Analysis in LS-DYNA

Isogeometric技術のFEMへの適用のための理論、またLS-DYNAのユーザ定義要素(シェル)を用いた本技術のインプリメント例が示されました。

Isogeometricは少ない積分点でもFEMのようなアワーグラスモードを生じることなく、高速に計算することができるという優れた特徴を有します。

Mr. Thomas J. Lange (Procter & Gamble), Virtualizing Everyday Life, P&G's use of Modeling & Simulation

P&G社によるシミュレーションの取り組みの紹介。

洗剤容器の落下解析、ティッシュペーパーの挙動解析、その他、生産ラインにおける工程をシミュレーションした例など紹介されました。

Dr. Yuichi Kitagawa (Toyota Motor Corporation), Development of New Generation THUMS

これまでのTHUMSを使用した乗員安全、歩行者保護のシミュレーションを紹介。

さらに高精度な人体モデルが必要であるとの判断から開発されたTHUMS Version4.0が紹介されました。

Mr. Paul Du Bois (Consulting Engineer), Development, Implementation, and Validation of 3-D Failure Model for Aluminum 2024 for High Speed Impact Applications

複雑な変形&破断モードを再現するために開発されたMat 224の紹介。

アルミ合金AL2024の動的パンチ試験をシミュレーションした例など紹介されました。

Dr. John O. Hallquist (LSTC), LS-DYNA Development

LSTC社の開発コンセプト、LSTC社製の各プロダクト、LS-PrePost、LS-OPT、ダミーモデル、バリアモデルの紹介。

LS-DYNA Version 971 R5およびVersion 980に実装された、または実装予定の新機能(電磁界解析、非圧縮流体ソルバー、圧縮性流体ソルバー、Hybrid LS-DYNA、アダプティブEFG(図4)、XFEM、陰解法と陽解法のハイブリッド)が発表されました。

テーマ別セッションの概要

シミュレーション技術

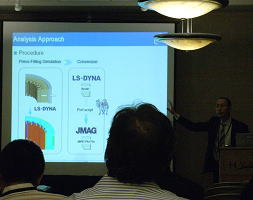

LS-DYNAの新機能としては、近年LS-DYNAにおいて機能開発が強化されている周波数ドメイン解析(振動・音響・周波数応答解析機能)について、機能の紹介や試験との比較などが行われました。また、亀裂伝播解析などで有用なXFEMの紹介、大変形に適用が期待されるメッシュフリー法の開発状況が発表され、注目を集めました。そのほか、非線形領域にも適用可能な回転自由度を持つソリッド要素技術や、2次元要素へのALE法の適用についての発表が行われました。ユーザによる適用事例としては、ガードレールを設置する地面や、橋梁の基礎周辺の土質をSPHやALEでモデル化し、検討した例が紹介されました。また、ヘルメットの衝撃吸収性能向上を目的とした形状評価、電動工具の落下、道路脇のバリヤーに使用されるワイヤーロープの変形、ボルトの詳細解析、船舶の水面への落下や波から受ける衝撃力の検討などにLS-DYNAを適用した事例が紹介されました。JSOLからは、LS-DYNAの構造解析とJMAGの電磁界解析の連成による、モータ部品の鉄損解析の紹介を行ないました(図5) 。

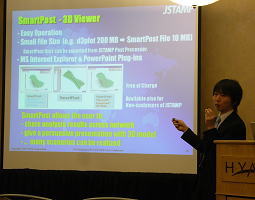

メタルフォーミング

Daimler社とLSTC社からは、Line-Die Simulation と呼ばれる、一連のプレス工程の解析(例:絞り、トリム、フランジ曲げ、およびスプリングバック)をまとめてセットアップする手法について発表がありました。従来は前の工程の解析結果が得られてからしか設定できなかった、後工程の解析のためのシートと金型の位置あわせ等も、新しいキーワードを用いて事前に定義できるようになります。また、その応用として、スプリングバック見込みの繰り返しを含めて一括して計算する事例も紹介されました。これは、金型設計の最適化・自動化を実現するひとつの手法として今後も注目を集める機能・枠組みといえます。また、LSTC社からは、Yoshida-Uemori モデルをベースとして大ひずみ領域での材料挙動の再現性を向上させた材料モデルと、陰解法によるプレス成形解析機能(キーワード:*CONTROL_IMPLICIT_FORMING)の改良についての発表がありました。陰解法についてはコンタクト処理や収束性等の改善により、自重たわみ以外の解析(例:ブランクホールディング、リストライク、フランジ曲げ)もより安定して解くことができるようになりました。JSOL からは、最近搭載した機能を中心にJSTAMP/NVの特徴的な機能の紹介を行ないました(図6)。

最適化

最適化ソフトLS-OPTの最新バージョン Version 4.1が紹介されました。Version 4.1では自己組織化マップをはじめとして、最適化計算結果の可視化機能が大幅に強化されています。また新しいトポロジー最適化ソフトLS-OPT/Topology Version 1.0が紹介されました。LS-OPT/TopologyはLS-DYNAと組み合わせて用いることで、動的な問題、あるいは非線形問題においてもトポロジー最適化を行なうことができます。そのほかフルカーモデルを用いた最適化設計の適用事例が多数紹介されました。こうした事例にはHPC環境の普及とともに大規模な最適化計算の適用が急速に拡大している状況が示されています。また日本国内でJSOLが販売している米国Red Cedar Technology社製の高性能最適化ソフトHEEDSを用いたダミーモデル開発の事例も紹介され、会場の関心を集めていました。

コンピューティング技術

NVIDIAの開発するGPUでのLS-DYNAのパフォーマンスの報告がありました。また、マルチコアシステムにおけるHybrid LS-DYNAの開発状況、各ハードウェアでのパフォーマンスが紹介されました。Hybrid LS-DYNAのメリットは、計算ノード数を固定すれば総コア数が異なっても解の同一性が確保され、システムを柔軟に運用できる点、陰解法で効率が良い点、大規模計算でスケーラビリティが向上する点です。

自動車/衝突/安全

比較的最近LS-DYNAに実装された機能を用いた解析事例が目につきました。燃料電池用高圧容器などに用いられるCFRP材料をターゲットとした積層材料機能(*PART_COMPOSITE)の評価や、破断まで含めた高速引張時のスポット溶接モデル化検討(*DEFINE_HEX_SPOTWELD_ASSEMBLY)などの発表がありました。そのほか側突ドアパッドとしてPP材(ポリプロピレン)を用いる事例が発表されました。よく使用されるフォーム材と比べ、PP材を用いると形状や板厚変更など設計自由度が高い、という内容でした。

乗員安全

ダミーモデルサプライヤーからは、FLEX-PLI GTRモデルの開発状況や、ES2とWorldSIDダミーモデルの比較について発表がありました。自動車メーカーからは、FMVSS214における解析精度向上の取り組みに関する発表がありました。また、LSTC社、NCACからは、現在開発中のダミーモデルに関する発表がありました。

航空・宇宙

このセッションでは、材料モデル開発や利用法に関する発表が多くありました。複合材料を積層したソリッドで表す工夫や複合繊維のモデル化など興味深いものでした。この分野ではバードストライクが1つの大きな課題ですが、鳥モデルの形状により、ブレードへの影響が異なるという報告は注目を集めていました。またEFGのソリッドで破断を取り扱えるように改良を行い、エンジン部品に適用した例の紹介がありました。メッシュをある程度細かくしないと実験とは合わないようですが、LSTCでは今後改良を進めるということで、応用範囲が広がると思います。

流体・構造連成(FSI)

このセッションでは、LS-DYNAの新機能紹介を中心に発表がありました。1つはVersion980から実装される非圧縮性の流体を取り扱える機能です。陰解法をベースとしており、広範な流体解析とFSIに適用できる可能性があります。2つ目は圧縮性の流体を取り扱うCESE法です。3つ目は既存ALE機能を強化して、非圧縮性の流体も解析可能としたものです。ユーザからの適用事例として、P&Gの方から家庭用品の生産検討でFSI機能を多用している、という報告があり、参加者の興味を引いていました。

●まとめ

LSTC社からの電磁(Electromagnetic)-熱-構造連成解析に関する発表では、LS-DYNA version 980 に実装される予定のElectromagnetism (EM) モジュールの開発状況と電磁成形への適用事例の紹介がありました。EM モジュールではFEM と、よりメモリ使用量が大きい BEM を同時に使用するため、MPP 版の使用が必須となります。今回、MPP 版 LS-DYNA が内蔵する EM モジュールのスケーラビリティ(並列化の実効性)の紹介がありました。EMモジュールをはじめ、XFEMやLS-OPT/Topologyなど新技術により新しい領域へ踏み出していることが強く印象付けられました。

LS-DYNA and JMAG Coupling Simulation for

Change of SPM Motor Magnetic Properties

Due to Press-Fitting

Recent Developments in JSTAMP/NV for the

Best Stamping Simulation Environment

展示スペースにて

米国のみならずヨーロッパ、アジア圏からも多くのハード、ソフトベンダーが展示スペースに出展していました。展示会社の総数は20社に及びます。LS-DYNAとその関連商品がいかに幅広い関係をもっているかを如実に物語っているといえます。その中でJSOLも展示ブースを構え、自社開発製品であるJSTAMPやHYSTAMP/HYCRASHの紹介を行いました(図7)。当社としては今後も日本国内だけでなく世界に向けた情報発信を積極的に行なっていきたいと考えています。