CAE Technical Library エンジニアレポート - CAE技術情報ライブラリ

2011.11.01

JSOLさんとの出会い

JSOLさんとの出会いのきっかけは、LS-DYNAとJMAGでした。LS-DYNAの特徴は、他のソフトではできない高度な陽解法解析、大規模複雑モデルの衝突解析および、変形の大きい流体構造連成(Large MotionのFSI)が現実的にできることです。最近、設計レベルでもポピュラーになりつつあるFSIですが原理的にできるということと、多忙な会社業務のなかで日常的にできるというのは違います。LS-DYNAは他のソフトでは困難な解析に実用レベルで対応できる実にユニークなソフト(Cutting Edge Tool、先端ツール)です。

一方、JMAGは、国内で電磁場解析ツールのデファクト・スタンダードになった感があります。ここまでJMAGを育てられた電磁場技術・関係者に敬意を表します。現在JMAGユーザは、JMAGの多彩な機能はもちろんですが、そのサポート力に魅力を感じています。サポート力とは、単にツールの使い方の説明だけでなく、多くの解析実務経験に裏付けされた「電磁解析への深い洞察力、製品開発への適用アドバイス、ユーザとの柔軟なコミュニケーション力」です。

M&Aが盛んなCAE業界にあって、堅実にLS-DYNAとJMAGの利用技術を高め、ユーザサポートに徹しておられる解析ベンダーは、ユーザにとって心強く安定感があります。また毎年の両ソフトのユーザ会における解析事例講演のレベルは、他の構造解析ベンダーのそれに比べてレベルが高く、内容も専門的なものが多いと感じます。これもユーザのJSOLさんへの信頼度の高さを示すものです。

このたびJSOLさんのお世話になることになり、皆様とCAEの可能性についてディスカッションできることを楽しみにしています。

LS-DYNAの解析事例

LS-DYNAの機能は、大きく三つに衝突衝撃解析、塑性加工解析、流体構造連成(FSI)に分けられます。また最近は陰解法機能も充実してきたので、一口でいうとマルチフィジックス解析コードということになります。ここでは私の自己紹介を兼ねて、前職で行った解析のなかから、一般ユーザの方々に興味を持っていただけそうな事例を以下にご紹介します。

紙ヘリコプタ−の自由落下シミュレーション1)

品質工学の教育教材として手のひらサイズの紙ヘリコプタ−(図1)がしばしば使われます。実験と並行して理論解析2)も試みられていますが、紙ヘリコプターを剛体として扱い、落下中の翼の弾性変形が考慮されていないため、実際の現象との対応にも限界があるようです。一方、最近のCAE技術をもってしても空気流れおよび紙弾性変形を同時に考慮して、回転落下する紙ヘリのFSIを行うことは容易ではありません。一般にFSIの手法としては、(1)構造解析コードとCFDコードを弱連成させる方法と(2)LS-DYNAのような陽解法コードで強連成する方法があります。後者(2)の特徴は、連成手続きが簡単で収束計算を行わず、並列計算の効果が高いことです。ここでは紙ヘリコプターについて、手で保持した状態から、パッと手を離して、自由落下から定常回転に至るまでをシミュレーションしました。そして、翼形状とピン重量を変えて落下時間および回転速度について実験値対比を行うとともに、翼の過渡変形を捉えることができました。落下時間について、実験値との誤差は5%〜10%でした。

典型的な速度ベクトル図を図2に、落下距離、紙ヘリコプターが空気から受ける力(揚力)および落下速度の時刻歴変化を図3に示します。手を離した瞬間、紙ヘリコプターは回転が十分でないので、速い速度で落下しますが、回転が始まり揚力を受けるにつれて落下速度は遅くなり、次第に等速落下運動に向かいます。

図1 紙ヘリコプター

図1 紙ヘリコプター

図2 速度ベクトル

図3 落下距離、空気から受ける力および落下速度の時刻歴変化

図3 落下距離、空気から受ける力および落下速度の時刻歴変化

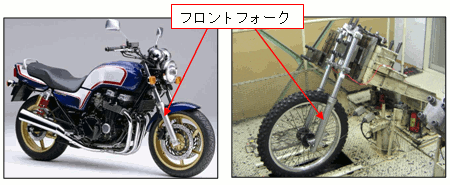

二輪車用フロントフォークの動特性解析3)

フロントフォークとは、二輪車の前輪ホイールと車体を連結する油圧サスペンションのことです。通常、左右2本セットで用いられます。(図5)

図4 ドラム回転試験機

図4 ドラム回転試験機

図5 フロントフォーク

図5 フロントフォーク

フロントフォーク・メーカでは強度およびサスペンション特性確認のため図4のようなドラム回転実験を行います。従来サスペンション特性は、ばねマスモデルあるいはMBD(機構解析)モデルで検討されていました。それに対して、フロントフォーク部材の曲げ剛性を考慮した高精度なシミュレーションを行うため、LS-DYNAでタイヤを含めたバーチャル試験モデル(図6)を構築しました。タイヤについては、JSOL製の二輪車用デジタイヤを用いています。

図6 バーチャル・ドラム回転試験モデル

図6 バーチャル・ドラム回転試験モデル

図7にフロントフォークの性能に大きい影響を及ぼす接地力(ドラムの受ける反力)の変動を示します。タイヤがドラムに落下後、0.6秒経過すると、接地力はほぼ定常値900N(二輪車の前輪負荷に相当)に落ち着きます。その後、タイヤが突起に乗り上げ時に高くなり、タイヤが宙を飛んだ瞬間にゼロに、その後タイヤがドラムに落下衝突すると接地力が発生します。この接地力の変動は、以後、繰り返されます。タイヤがドラム突起に乗り上げて変形する状態を図8に示します。これらの傾向は、実験とも一致しており、タイヤがドラムを乗り上げた後、わずかに宙を飛ぶ現象は、実際のドラム回転試験でも確認されています。

図7 接地力の変動

図7 接地力の変動

図8 タイヤがドラム突起を乗り上げるとき

図8 タイヤがドラム突起を乗り上げるとき

解析結果として、接地力以外にもばね下の速度、加速度および相対変位等が得られます。これらにより、部材剛性を含めて設計要因がフロントフォークの性能におよぼす影響を予測できるようになりました。

油圧ダンパーのバルブ解析4)

一般に自動車の衝突解析等におけるショックアブソーバのダンパー特性については、ユーザがその特性を定義します。それに対してダンパーメーカでは、目標とする減衰力が得られるようなダンパーを設計することが業務です。以下は、その典型的な例で、ダンパー特性をシミュレーションで得ようとするものです。

解析対象は図9に示すバルブを含む油圧ダンパーです。ここでいうバルブは薄い円形の板ばねです。解析領域は、構造の対称性から円周方向45度分を取り出した1/8モデルです。メッシュについては、図10のように流路からピストンを除いた流体部(オイラー要素)と二箇所のバルブ(ラグランジェ要素)にそれぞれ独立に要素を作成します。そして流体メッシュの上にバルブメッシュをオーバラップさせて連成条件を設定します。流体メッシュとバルブメッシュの境界でメッシュを一致させる必要はありません。これが、LS-DYNAの流体構造連成(Lagrange-Eulerカップリング)の特徴です。

図9 ダンパーアッセンブリ

図9 ダンパーアッセンブリ

図10 流体部のメッシュモデル

図10 流体部のメッシュモデル

(バルブ付近を精緻に細かく分割する)

実際のダンパーではオイルの中をピストンが上下しますが、解析ではピストンは静止して、図11のように流体モデル下部に流入境界として、正弦波形に変化する流速を設定します。

図11 流入速度条件

図11 流入速度条件

解析の結果、流入側の圧力変動が得られます。これと流入速度(図11)から作成した、速度vs圧力のカーブを図12に示します。ここで減衰力は、減衰力=流入側の上昇圧力*流入側の断面積 で得られので、図12のY軸は、減衰力に相当します。今回の解析の目的は、図12のカーブを求めることです。

図12 速度と圧力の関係

図12 速度と圧力の関係

図13にバルブが開閉するときの速度ベクトルを示します。アニメーション表示すると、上下二箇所のバルブが開閉して、オイルの流れの向きが変わる様子がよく分かります。

図13 速度ベクトル

図13 速度ベクトル

生コンクリートミキサーの流動解析

生コンクリートミキサーの流動解析が、LS-DYNAで可能か、ベンチマークテストを行いました。ドラムの内側には二枚のブレードが溶接されて、ドラムが回転することにより生コンクリートが攪拌されます。ドラムの内側およびブレードは攪拌される生コンクリードにより、周期的な変動荷重を受けます。解析の目的は、生コンの攪拌流動性とドラム各部の応力評価です。解析はALE法とSPH法で行いました。この解析により、ミキサーの攪拌状況、ドラムおよびブレードにかかる応力の変動がLS-DYNAで評価できることが分かりました。また別途、この解析を自由表面解析コードFLOW-3Dでも行いましたが、結果はLS-DYNAとほぼ同様でした。メッシュモデルを図15に、SPH法による典型的な攪拌の様子を図16にそれぞれ示します。

図15 メッシュモデル(ドラムとブレード)

図15 メッシュモデル(ドラムとブレード)

図16 SPH法による流動解析

図16 SPH法による流動解析

まとめ

ご紹介した解析は、私が以前ユーザ会で講演発表したものです。これら以外にも、ゴムシールの接触解析および塑性加工シミュレーション等を行いました。LS-DYNAを用いる利点は、紹介事例のような動きのあるリアルな解析に積極的にチャレンジできることです。またALE法によるバルブ解析機能については、汎用性が高く、産業機械、流体機械および生体心臓等のさまざまな分野に応用できると思われます。なぜなら流体制御パーツであれば必ずバルブ機構はあるからです。

私の好きな言葉は、1977年NHK大河ドラマ花神の主人公・村田蔵六(後の大村益次郎)の以下のつぶやきです。

「人間生きていくのに必要なものが三つある。それは、(1)確かな技術、(2)豊かな創造力、(3)ちょっとした勇気だ。」

私は、(1)(2)は乏しいのですが、新規のCAEを立ち上げる場合には、自分なりに(3)を発揮しました。LS-DYNAの適用範囲はユーザの利用技術次第で非常に広いです。皆様のご活躍を期待しています。

筆者の紹介

徳満 祥三

株式会社JSOL エンジニアリングビジネス事業部 技術顧問。カヤバ工業株式会社(現KYB株式会社)にて、CAEによる各種油圧機器の開発支援およびCAEの社内展開に従事。2011年3月末、定年退職、現在に至る。初めてのCAEは、20代後半、外部データセンターにてCRAY-1を使ったANSYSによる弾塑性解析。当時は、PCがようやく8ビットから16ビットに移る時期。このCRAY-1による解析でFEMに目覚め、以来30年あまり、非線形構造解析、電磁場解析、流体解析および機構解析等にのめり込む。触った解析コードは数知れず。趣味はバイクの練習、ちなみに本論文の図3(写真)はマイバイク。

- 参考資料

-

- (1) 徳満、馬場:LS-DYNAによる紙ヘリコプターの自由落下シミュレーション,2010年LS-DYN&JSTAMPフォーラム,講演資料,2010年12月(同じ標題で,2010年6月,日本シミュレーション学会大会で講演)

- (2) 山口信次:紙ヘリコプターの基本機能−シミュレーションのための基本モデル化,品質工学,vol.16,No-2,2008年4月

- (3) 徳満:LS-DYNAによる二輪車用フロントフォークの動特性解析,2009年LS-DYN&JSTAMPフォーラム,講演資料,2009年10月

- (4) 徳満:ショックアブソーバ用ダンパーの減衰力特性の流体構造連成解析,2008年LS-DYNユーザ会,講演資料,2008年10月(同じ標題で,2010年9月,日本機械学会・第23回計算力学講演会で講演)