CAE Technical Library エンジニアレポート - CAE技術情報ライブラリ

2012.06.01

LS-DYNAのALE法による流体構造連成(Fluid Structure Interaction、略称FSI)は、適用範囲が広く使用実績も豊富です。その基本的な考え方をご紹介いたします。

ALE法の意味

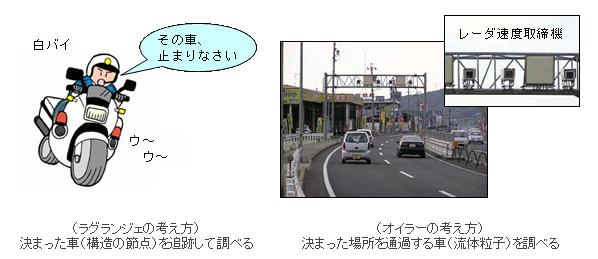

ALE法とは「Arbitrary Lagrangian and Eularian Method」の略称で、一口で言うと、ラグランジェ法の構造解析とオイラー法の流体解析の混成法です。Arbitrary については「ラグランジェ法では材料に固定された座標系が、オイラー法では空間に固定された座標系が、その中間のArbitraryな座標系がALE法では使われる」という意味です。ここでラグランジェ法とは、スピード違反車を取り締まる方法にたとえると特定の車を追跡する白バイで、オイラー法は特定地点で車の流れを観測するレーダ速度取締機(オービス)のようなものです。

図1 ラグランジェ法とオイラー法の考え方

図1 ラグランジェ法とオイラー法の考え方

Arbitraryのイメージは「move arbitrarily in space」で、ALE法では「ユーザーに気がつかれないように、本来、動かないオイラーメッシュをちょっと動かして元の位置に戻すという裏ワザ」を使っています。応力等は初期のメッシュにマッピングされて、最終的な出力は図2の右端のような絵になります。

図2 ALE法の考え方

図2 ALE法の考え方

ここで、最後のマッピングのことをadvection(移流)ステップとも言います。移流とは温度や物質濃度のような物理量が運ばれることです。たとえば、熱いみそ汁を何もせずによく見ると、所々に底から湧き上がる流れがあります。これも温度差による密度流で移流の一つです。この手続きの詳細については、JSOLの講演資料1),2)をご参照ください。

ANSYS、MARC,NASTRAN等に代表される「ラグランジェ法による汎用構造FEMソフト」は、約40年の歴史があり完成度も高く、使用上のノウハウも蓄積されています。これに対してオイラー法は、企業の設計部門で使う機会はあまりありませんでした。理由は、オイラー法をわざわざ使わなくても上記の「ラグランジェ法による汎用構造FEMソフト」で事足りたからです。しかしオイラー法を拡張したALE法は、それまでラグランジェCAEの制約に閉じ込められていた設計者に、現実的なFSIを提供する画期的な手法でした。

まずは簡単サンプルを眺めることから

ALE法の基本的な使い方をマスターすると様々な身の回りの問題に適用できます。水槽の上空からブロックを落下させる解析例を図3に示します。ブロックはラグランジェ要素で、水と空気はALE要素です。ブロックが水面に落下衝突すると水を押しのけて下に進みます。アニメーション(図3)から分かるように、ブロックまわりの流体メッシュを更新(アダプティブ、リゾーニング)する必要はありません。これがALE法の特徴です。

図3 ブロックが水面に落下する解析

(赤い領域が空気を、青い領域が水を表す。緑のブロックが水を押しのけて落下する。

流体メッシュの更新は必要ありません)

キーワード *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID のパラメータの設定次第で、水がブロックを透過したり、ブロックからにじみ漏れが発生する場合があります。適切に設定すると図3のように漏れゼロで連成させることができます。

油圧ダンパーへの応用例

前述の発展モデルとして、流体中でバルブ付きピストンが上下運動する場合(図4)を考えます。これは油圧ダンパーの原理を確認する簡単モデルで、ここでは荷重条件としてピストンに強制的な正弦波運動を与えています。ピストンが上下するにつれて、ピストンの穴に付随しているバルブ(弾性の薄い板ばね)が開閉して、油の流れ方向が変わる様子が見られます。

図4 流体中をピストンが上下運動する解析

(ピストンが上下運動するにつれて、バルブが開閉する)

さらに図4のモデルを発展させて、実際の自動車用ショックアブソーバーのバルブ解析を行った例3)が、図5です。このような解析により、ピストンおよびバルブの構造が減衰力特性におよぼす影響を調べることができます。

図5 ショックアブソーバーのバルブ解析3)

(ピストンの上下に取り付けられたバルブが開閉して流れの方向が変わる)

CFD専用ソフトによる解析

LS-DYNAのALE法は構造系に軸足を置いた解析で、評価するものは構造の変形あるいは構造に働く力です。したがって流体の詳細な流れを観察するには、CFD専用ソフトで解析した方がよい場合もあります。図6は、JSOLのWEBサイトで公開されているAcuSolveによるショックアブソーバー用バルブの解析例4)です。AcuSolveは、本来のCFD機能に加えてFSIを前面に出したユニークなCFDソフトです。この解析により、バルブが開閉する狭い隙間付近の詳細な流れを捉えることができました。バルブ変位および減衰力については、LS-DYNAとほぼ同様の傾向が得られました。

図6 AcuSolveによるショックアブソーバーの解析例4)

図6 AcuSolveによるショックアブソーバーの解析例4)

ALE法の適用分野

LS-DYNAのALE法の適用分野は広く、FSIはその一分野です。JSOLのWEBサイトには、さまざまな解析例が紹介されています。もし自分の行いたい解析に似たサンプルが見当たらなければサポートに問い合わせてください。

ただし、よく考えれば、基本は「キーワード *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID」の使い方に帰着します。図3のブロックの落下解析のキーワードファイルを十分に理解すれば、紙ヘリコプターのFSI解析5)もできます。

まとめ

ALE法に自信をつけるには、簡単サンプルをいくつか経験するのが一番です。それと、何よりも大事なのは「この分野への強い知的好奇心と情熱」でしょうか。例えば「エアバッグの展開やバードストライクの解析」は、その業界以外の方には直接関係ないのですが、ALE法への理解を深めるには、これらの論文にザ〜と目を通すことは有益です。

LS-DYNAのALE法は、連成パラメータの設定に多少経験的なところもありますが、ものづくりメーカーに「現実的に使えるFSI」を提供したという意味で、break-through です。FSIについてはSPH法および粒子法等の開発も進められており、ALE法と合わせてそれらの実際問題への展開も今後の課題です。

では、今後、みそ汁をいただく場合には、ぜひ advection(移流)を観測してください。

図7 みそ汁の中にadvectionが見える

図7 みそ汁の中にadvectionが見える

筆者の紹介

徳満 祥三

株式会社JSOL エンジニアリングビジネス事業部 技術顧問。カヤバ工業株式会社(現KYB株式会社)にて、CAEの社内展開および製品開発支援に従事。2011年定年退職、現在に至る。

- 参考資料

-

- (1) 宮地岳彦:LS-DYNAによる流体構造連成解析, 2009年LS-DYN&JSTAMPフォーラム,テクニカルセッション講演資料

- (2) 林 公博:LS-DYNAによる流体構造連成解析手法とユーザ事例, 2006年LS-DYNAユーザ会議,講演資料

- (3) 徳満:ショックアブソーバー用ダンパーの減衰力特性の流体構造連成解析,2008年LS-DYNAユーザ会議,講演資料

- (4) JSOL AcuSolve解析事例サイト,自動車用ショックアブソーバーのバルブ解析

- (5) 徳満,馬場:LS-DYNAによる紙ヘリコプターの落下シミュレーション,2010年LS-DYN&JSTAMPフォーラム,講演資料