CAE Technical Library 注目機能紹介 - CAE技術情報ライブラリ

3次元非接触測定機で測定したデータを活用して、解析の予測精度を向上させる手法のご紹介です。

最近のバージョンアップで搭載された「測定データ評価機能」と「差分評価機能」を使用します。

「測定データ評価機能」は、3次元非接触測定機(ARGUS など)で測定したデータを取り込み、解析結果と同様に板厚減少率のコンターやFLDを評価できる機能です。取り込んだ測定データと解析結果の差分を「差分評価機能」でコンター表示すると、実測値と解析の乖離が大きい箇所を確認できます。この2つの機能を組み合わせて使用することで、実機の不具合に対する解析の予測精度を、視覚的かつ定量的に評価できます。

一般的に、実機の成形条件を正確に解析で再現することは困難な作業です。しかし、これらの機能を使用すると解析の予測精度向上のボトルネックを素早く特定できるため、解析条件の調整が容易となります。さらに、製品や工法毎に実機の成形条件が考慮された最適な解析条件を整備することも可能です。実機に即した解析条件を用いることで、試作や量産段階で発生していた不具合を設計段階で検出し改善することが可能となるため、金型の玉成工数の削減や設計への手戻り回数削減による金型製造リードタイムの短縮が期待できます。

機能説明:「測定データ評価機能」

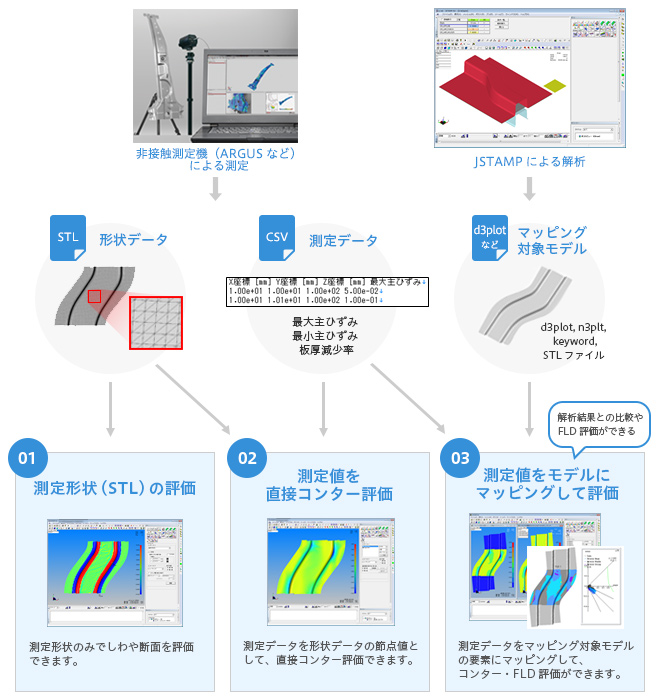

「測定データ評価機能」はJSTAMP/NV Ver. 2.16で搭載されました。非接触測定機の測定データ(形状、最大主ひずみ、最小主ひずみ、板厚減少率)をJSTAMPに取り込み、コンター評価やFLD 評価、解析結果との比較を行うことができます。さらにVer. 2.17では、形状データのみを取り込み、面ひずみ(3点ゲージ、ストーニング)や主曲率によるしわなどを評価することもできるようになりました。

特徴

評価目的に合わせて3つの評価手法(メニュー)を使い分けます。

図1. 測定データ評価機能の3つの評価手法

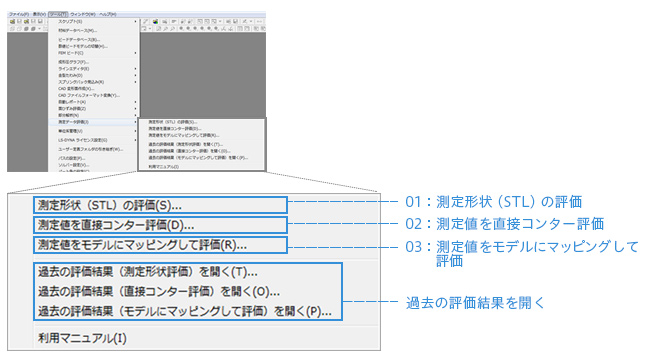

操作画面

[ツール(T)] > [測定データ評価(J)] から評価を開始します。

図2. 測定データ評価機能の実行メニュー

機能説明:「差分評価機能」

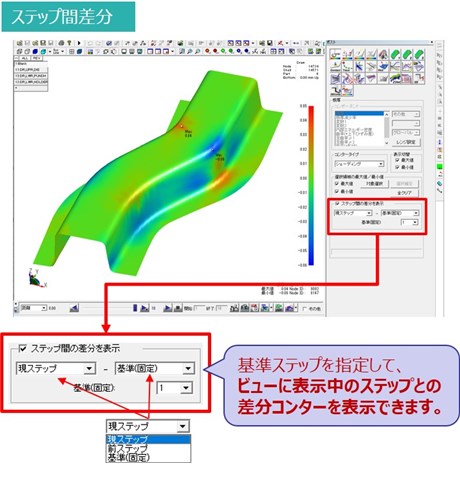

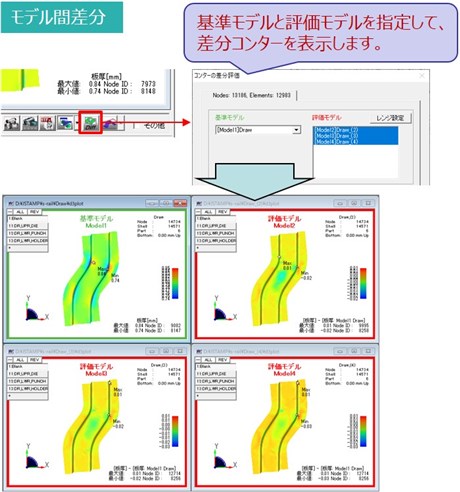

「差分評価機能」はJSTAMP/NV Ver. 2.17で搭載されました。 1つのモデルの中で異なるステップ間の差分をコンター表示する「ステップ間差分」機能と、異なるモデル間の表示値の差分をコンター表示する「モデル間差分」機能があります。

特徴

- ・「ステップ間差分」機能は、ドロー工程での下死点とその手前数 mmUp の間の板厚増分や、スプリングバック工程での初期ステップと最終ステップの間の応力開放を評価するときなどに活用できます。

- ・「モデル間差分」機能は、解析条件を変更した複数のモデル間の差分や、測定データと解析結果の差分を評価するときなどに活用できます。

- ・ステップ間の差分とモデル間の差分を併用した多角的な検証も可能です。

- ・アダプティブメッシュに対応しています。

操作画面

ステップ間の差分コンターは、各コンターメニュー内にある「ステップ間の差分を表示」チェックボックスをオンにすると有効になります。

モデル間の差分コンターは、解析結果や測定データを開くと表示されるボタンをクリックして「コンターの差分評価」ダイアログを開き、差分を取りたいモデルを指定すると有効になります。

図3. 差分評価機能の実行メニュー

活用例

測定データ評価機能を使用して測定データを取り込むと、通常の解析結果と同じようにポスト機能を使用した評価が可能となります。

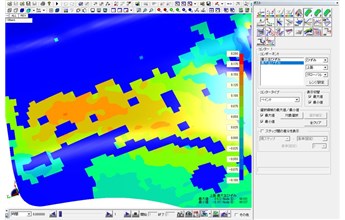

図4. 測定データの最大主ひずみコンター

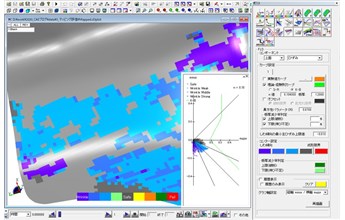

図5. 測定データの FLD

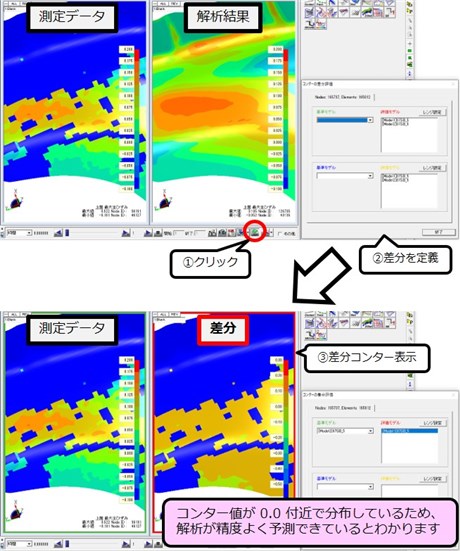

「測定値をモデルにマッピングして評価」メニューを使用して解析結果(d3plot ファイル)に測定値をマッピングすると、差分評価機能を使って測定データと解析結果の差分をコンター評価できます。

図6. 測定データと解析結果の差分評価

本例では解析が実現象を精度よく予測できていることがわかります。

差分コンターで一致度が低い領域が見られた場合、その領域への解析上の対策を講じて測定データとの比較を繰り返すことで適切な解析条件が定まり、解析の予測精度を向上させることができます。

「測定データ評価機能」と「差分評価機能」活用の効果

JSTAMPで実機の測定データ取り込みから解析との差分確認までを簡単に行える手法をご紹介しました。

「測定データ評価機能」と「差分評価機能」により定量的かつ視覚的に差分を確認できるため、解析精度向上のために見直すべき解析条件が明確になり、より実機に近い最適な解析条件を構築できます。また、製品や工法ごとに実機の成形条件を反映した解析を行うことで、試作や量産段階で発生していた不具合を設計段階で検出し、早期に対策をすることが可能です。

金型製造の短納期化、コスト削減への要求が厳しくなっている昨今において、課題解決への大きな貢献が期待できます。

- ※ 図1 非接触測定器画像ご提供:丸紅情報システムズ株式会社

- ※ 図4〜6 データご提供:株式会社ユニプレス技術研究所