座談会のポイント

2010年の「機動戦士ガンダム、地球連邦軍ジャブローを創ろう」編のアッガイドームの破壊解析から9年、再びJSOLにLS-DYNAによる解析依頼が入りました。2020年2月公開の「映画ファンタジー営業部」のワンシーンに着目した「劇中の土質屋山田さんはどれくらい正しいか」編での「土・水・コンクリートの構造連成解析です。土質分野の専門家の目に止まり、JSOLの当たり前に「ここまでやるか」と驚かれたいきさつを伺いました。

- 前田建設工業株式会社

専門は地盤工学。液状化対策・ロックフィルダム・軟弱地盤解析・ICT土工締固め管理など、地盤に関わる研究開発や現場実務に長年携わる。平成12年及び平成14年土木学会論文賞受賞。

- 前田建設工業株式会社

専門は地盤工学・連続体力学。軟弱地盤対策・地盤数値解析・ICT土工など、地盤に関わる研究開発や現場実務に長年携わる。平成24年度地盤工学会技術開発賞・平成24年度土木情報学論文賞・平成27年度地盤工学会論文賞受賞。

第1回 妥協なき、解析モデルの検証

— どのような業務に携わっておられるのでしょうか。

石黒 私と平田は、いわゆる地盤工学分野の仕事をしています。さまざまな地盤材料、岩盤・岩石・砂・粘土などをターゲットとして、技術開発から大学や研究機関との共同研究、弊社現場の設計や施工の支援などを行っています。地盤工学の問題を解決するためには、要素試験・模型実験・数値解析・現場試験施工・現場挙動計測などを緻密に連携させることが必須ですので、「相手にする材料+用いる手法+業務内容」の組み合せは多岐に渡ります。そのようなことを石黒は35年、平田は25年間行っています。

— なぜ、インタビューに応じて頂けたのですか?

石黒 弊社コンテンツの「ファンタジー営業部」に、JSOLさんが提示した資料を拝見したことがきっかけです。ファンキーなテーマなのに、まじめに、しかしプロとして手を緩めない姿勢で解析に取り組んでおられ、思っていた以上に内容がマニアックだった点に感動したからです。つまり、お受けした理由は同じ「匂い」を感じたから、ということになるでしょうか。地盤工学の世界でも、同じ匂いを感じる大学の先生や他社の研究者に出会うことがあり、この出会いはプラスになることこそあれ、マイナスになったことは一度もありません。インタビューを受けることによる弊社のメリットという視点は、現時点では無いのかもしれませんが、一人の技術者として「この世の中に意味のないことなど一つもない」と考えており、35年の経験から、それはおそらく正しいと思っています。

平田 私も石黒と同様です。一般の人に理解されるかどうかは別ですが、技術者として「真剣」に議論することは、個人的には非常に面白いと思っております。

土石流解析が起点

JSOL 同じ匂いを感じるとご紹介頂きました資料というのは、「土」と「水」で衝撃吸収がどう違うのかを数値解析で検証をしたレポートのことですね。

劇中の土質屋山田さんはどれくらい正しいのか ~水と土の衝撃吸収性能を検討する~

石黒 はい。飛来物(怪獣の角)の衝撃を汚水処理槽で吸収する際、「水」の代わりに「土」を使う解析をされていましたが、実際に土を扱ってきた現場目線で見ても、あまり違和感を感じませんでした。

JSOL 以前、地震の際に発生する土石流の解析を行ったことがあり、その経験がレポートのベースになっているんです。

石黒 なるほど。確かに土石流の解析なら、個別要素法(DEM)を使ってのシミュレーションを行うのは常識ですし、違和感が無いと感じたのも、そこだったんでしょうね。

石黒 しかし、このように「水」と「空気」と「土」の3材料の混合問題をDEMで解くというのは、あまり聞いたことがありません。どのようにモデル化されたのですか?

JSOL まず、水の動きから解きます。次に、単純な礫・砂粒子を7:3の割合でモデル化し、流体の力を土粒子に働く外力として与えて解いていく形です。

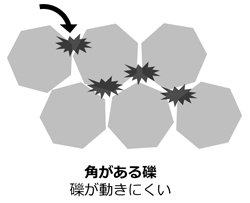

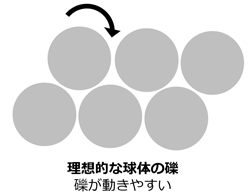

石黒 外力として加わる水の力を、私たちは「掃流力(そうりゅうりょく)」と呼んでいますが、それをモデル化したんですね。粒子間には摩擦がありますが、岩石のすき間に水が入ると粒子間摩擦が減ってツルっと滑りやすくなります。今後はそこも考慮すれば、水が一緒になったときに、いきなり滑ってしまう現象も表現できそうですね。あと、私が資料を拝見して興奮したのは、いわゆる粒度分布や粒子形状で、砂の比率や礫の形も変えて計算していたことなんです。びっくりしました。要は「ここまでやるか」との想いですね。

石黒 前田建設は「ダムの前田」と呼ばれていて、私も平田もダムにも結構関わってきました。ダムはロック材というゴツゴツした岩石材料をよく使いますが、採取する場所が違うと、ツルツルの丸い粒子や角張った粒子があったりします。

粒度分布も粒径が違ったり、ロック材の隙間に砂が入っていたりいなかったりなどがありますから、材料の特性や現場の状況によって、解析物性値がコロコロと変わっていきます。

土粒子の形状は、粒状体の静的・動的力学特性を支配する、実はものすごく重要な要因なのですが、それを分かっていて、このパラメータになっていることにびっくりしました。

つまり、土木や「土」をやっている人間でも、そんなマニアックなことを考えている人間は少数派です。そんな要素がパラメータとして入っていることに興奮したんですよ。

当時は、粒度・粒形・粒子形状などの議論をしましたが、議論を進めていく中で「JSOLの取り組みは遊びじゃない」と思った瞬間でもありますね。

JSOL 実はその議論の後、頂いた論文を基に「DEMによる粒状材料のせん断挙動とせん断層に与える粒子形状の影響」の解析を実施させていただきました。

石黒 えっ、本当ですか。

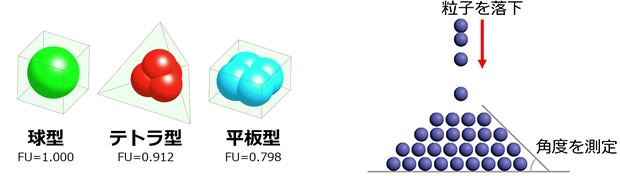

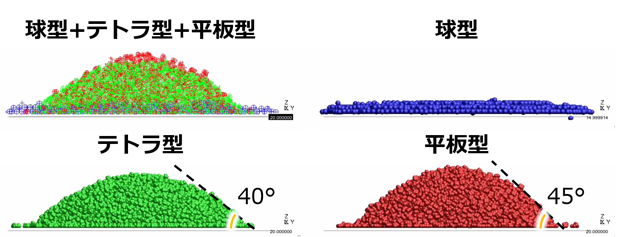

JSOL 当時の議論の中で、砕石は噛み合いが良く、内部摩擦角が45度以上になるというお話しがありました。しかし、丸い粒子で単粒(同じ粒径だけで構成されている)な場合、締め固まりにくい、という話しも出ていたので、今回は粒子の形状自体を変えて計算してみました。当初は、球体接触点の摩擦特性を変えることによって、転がりやすい・転がりにくい、すなわち摩擦が大きい・小さいで砕石同士の噛み合いの違いを表現しましたが、粒子形状を3パターン用意し、解析でこの粒子を山積みした時にこの山が崩れる角度がどうなるかを算出してみたんです。具体的には、粒子1つで構成する球型、4つで構成するテトラ型と平板型です。球型を基準に見かけ上の体積を一致するように粒子径を調整しています。結果、球型、テトラ型、平板型それぞれの凹凸係数FU*1は1.000、0.912、0.798となっています。

石黒 なるほど。粒子形状の影響がそのまま出るわけですね。ちなみに、このような角度のことを「安息角」と言い、我々も現場で時々測っています。粒状体の内部摩擦角は、いつもは三軸試験装置を使って複数の拘束応力状態でのせん断抵抗を計測して求めます。これは正確な値となりますが、粒径が大きいと供試体や三軸試験装置がすごく大きくなり、実験が大変になります。一方、「安息角試験」では、単に重機でロック材をすくい、上からパラパラと落とすだけで済むので、とても簡単なんですよ。

JSOL 現場の試験でも、角度はこれくらいになるんでしょうか?

石黒 実際にもこれくらいですね。状況により、30度~45度ぐらいの間で変わりますが。実際の土の場合、粒子形状のほかにも、いろいろと考慮するべきものがあります。まずは、粒子と粒子の摩擦。「表面粗度」とも言いますが、粒子を顕微鏡で拡大したときに見える、表面のギザギザの山(凹凸)がどれだけあるかで決まるものです。次に「粘着力」。粘土のようにネチャっとした細粒土が粒子同士の間を繋ぐと、それだけで摩擦抵抗が強くなります。そしてもう一つが、「サクション*2」と言うもの。

今回の解析はおそらく、乾燥したドライな粒状体を積み上げていますが、これに水を加えたとします。土粒子の隙間が完全に飽和したら山は崩れますが、適度な量の水を加えると、粒子と粒子の間にメニスカス*3による表面張力*4が発生して粒子同士を結び付け、これにより、山がもっと立ってくるはずなんです。この3つを考慮して計算すると、だんだん実際の土に近づいていくかと思いますよ。とはいえ、DEMでこんなこともできるのだと、正直びっくりしています。いい意味で、「よくやるな」という感じですね。

JSOL ありがとうございます。実験も解析も、「仮説・検証」の世界だと思っていますので、これからも続けていきたいと思っています。

サクション起点で急展開

石黒 個別要素法の粒子と粒子の間の付着力の表現に、均一なバネではなくモール・クーロン*5を導入すると、そのパラメータを変えるだけで粘性が考慮できることになりますね。

平田 あと、サクションが考慮できると、ものすごく使えますね。このように山を積もらせた後にどんどん水を加えて水浸させると粒子同士が滑って沈下します。いわゆるコラプス沈下*6ですね。

石黒 でもさっき土石流解析で水を外力として加えていたので、力として。今度は表面張力(サクション)と等価な粒子間の初期内部拘束力として加えると、なにかできそうな気がしますね。

この後、石黒様、平田様との対談は、サクションを起点に2007年の能登半島沖地震での高盛土の実話を交えて盛土強度の考察からCAEの可能性にまでおよびます。

第2回は、「土質屋山田さんを超える衝撃吸収のアイデア:ジオテキスタイル(仮称)」を準備中です。

用語解説

*1 凹凸係数FUとは、簡易的な粒子形状の定量化手法のひとつ(the coefficient of form unevenness)。凹凸の度合いが大きくなればFUは小さくなります。

*2 サクションとは、吸着力や毛管力および浸透圧などによって土粒子間の発生する結合力(間隙空気圧と間隙水圧の差)で、土粒子間のメニスカスの形状に依存します。

*3 メニスカスとは、液体が土粒子や礫などに付着した際の相互作用によって形成される液面の屈曲を指します。

*4 表面張力とは、液体や固体が表面をできるだけ小さくしようとする性質のことで、界面張力の一種です。

*5 モール・クーロンとは、破壊基準のひとつでクーロンの強度式とモールの応力円を組み合わせたもの。モールの応力円で主応力の影響を考慮することができます。

*6 コラプス沈下とは、飽和度(土の空隙を満たしている水の比率)の低い盛土に降雨などによる浸水が生じた時に発生する沈下を指します。

- 本社所在地

- 東京都千代田区富士見2-10-2

- 創業

- 1919年(大正8年)1月8日

- 資本金

- 284億円

- 従業員数

- 連結 6,929人 / 単独 3,220人

(公開日:2022年1月27日)