CAE Technical Library 橘サイバー研究室 - CAE技術情報ライブラリ

vol.39コンクリートが瞬間的な過荷重をサイクリックに受けるとき耐えられる回数

2016年8月23日

(2/2ページ)

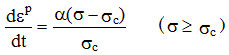

一軸圧縮を考える。「内部の微小な亀裂の進展」を数式で表すのは困難なため、図-2をマクロに見て軸方向の「塑性ひずみ εp の増分」と考えることにする。

圧縮応力を σ とし、静的最大耐力時における応力を σc(=Fc)とする。

いま、σc を超えた後の塑性ひずみ速度 dεp/dt は越えた値に比例すると仮定すると

(1)

(1)

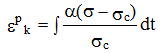

![]() (2)

(2)

α : 圧縮応力 σ が σc を超えた後の塑性ひずみ速度比例係数

いま![]() を満たす k 番目のサイクルの時間間隔をTk,start 〜Tk,endとすると、

を満たす k 番目のサイクルの時間間隔をTk,start 〜Tk,endとすると、

その間に進展する塑性ひずみ εpk は次式で与えられる。

(3)

(3)

(積分区間はTk,start 〜Tk,end)

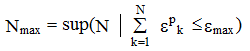

図-1から(一体の例外はあるものの)脆性的破壊をする寸前までの許容される累積残留ひずみ

は一定と仮定して、それを εmax とすると、

脆性的破壊するまでの繰り返し回数 Nmax は次式で与えられることになる。

(4)

(4)

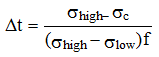

これで一応求まったわけであるが、入力波形が定常な三角波の場合はもっと簡単になる。

繰り返しの時間間隔を一定とし、すなわち Δt = Tk,end - Tk,start とし、

圧縮応力の上限値と下限値とを σhigh 、 σlow とし、振動数を f で表す。

各繰り返し時において降伏応力 σc を越えている時間 Δt は次式で与えられる。

(5)

(5)

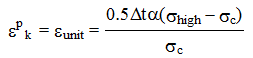

又、(3)式の右辺の積分記号がはずれてステップkとは関係なく一定となる。それを εunit とする。

(6)

(6)

その結果、脆性的破壊するまでの繰り返す回数は次式で与えられる。

![]() (7)

(7)

以上までが【仮説】を少しだけ厳密な表現で言い直したものである。

なお、荷重のピーク値を約1.2Fc相当以外にも、約1.1Fc相当、約1.3Fc相当の場合もそれぞれにつき5体の実験を行っている。前者の場合は4体が載荷終了まで破壊せず、後者の場合は5体とも漸増振幅域で破壊した。

砂上に楼閣を築いた感なきにしもあらず。もしこの楼閣から僅かでも果実が得られるとするなら、その果実を受け取るのは、当時、隣の講座の技官で、安定したコンクリート強度の調合師で、さらに囲碁で再三痛い目にあわしてくれた中川隆夫氏であり、そして疲労試験機の借用を快諾し、その操作まで全面的に協力してくれた畏友、現福井工業大学教授・辻岡静雄氏であることも付記しておく。

- ■注釈および参考文献■

-

- [1] こうした添え書きは、論文内容の妥当性と一切関わりはない。しかし我が国では、論文の査読者が「これでは不十分で著者自身も決して満足しておらぬと見える。殊勝じゃ」と幾分心象を良くするかも知れない。筆者も恥ずかしながら用いた。その後、検討されたかどうかは当然追及されない。

- [2] 次の拙論を一部書き換えたものである。

橘英三郎、「過荷重下におけるコンクリートの極低サイクル疲労破壊」、生産と技術、第55巻、第3号、2003、pp.55-57 - [3] より詳しくは

橘英三郎、「鉛直方向の動的耐力に対する設計法は?」、2002年度日本建築学会大会(北陸)構造部門(力学)パネルディスカッション資料「都市直下地震に対して構造物の耐震対策として何をなすべきか?」、2002年、8月、pp.83-98

ただし、この資料は学会の大会時の受付において有料にて学会より販売されたもの。 - [4] 福井工業大学の装置を使わせていただいた。

- [5] 力の単位がニュートン、応力の単位がパスカルに変更されて久しい。力系を質量系と混同しないような表示に統一した功績は大きい。しかしパスカルが平方ミリあたりのニュートン?何かピンとこない。1立方メートルの重さは水は1トン空気は約1キロの昔ながらの呼称も捨てがたい。ただし、質量と重さとを混同すると応答解析でひどい目にあう。イギリスとフランスの顔を立てたのでEUのお金の単位はベートーベンにせよ、とドイツが言ったとか言わないとか。そのユーロも最近になってあやしげに。

- [6] P.H.Bischoff and S.H.Perry, "Compressive behavior of concrete at high strain rate", Material and Structure, Vol.24, 1991, pp.425-454

- [7] じゃー実際の圧縮材はこのような壊れ方なのかというと勿論そうではない。実際はフープ筋や鋼管などで拘束されている。又、応力再配分による影響も大きいであろう。色々検討しているがコンクリート充填鋼管(CFT)についてはLS-DYNAによる下記の数値実験による考察がある。

柴田景太、橘英三郎、「円筒コンクリート充填鋼管の軸圧縮破壊の数値シミュレーション」、日本建築学会構造系論文集、第601号、2006年3月、pp.167-174

※記載されている製品およびサービスの名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。