CAE Technical Library 橘サイバー研究室 - CAE技術情報ライブラリ

vol.37 降伏ヒンジ(Yield Hinge)と鉛直崩壊(Vertical Collapse)

2015年11月18日

「ママ、もう人間がアリンコのように小さくなったよ」

母親はチラッと窓から眺めて、

「あれはアリンコなの。飛行機はまだ滑走路に停まっているのよ。」

貫禄のつきはじめた母親と夢を追う男の子の会話だ。

ガーリ・レーオという高名な宇宙人が望遠鏡で地球を観測してこう言った。

「地球には四角いイソギンチャクのようなものが群生している。朝、活発なミジンコを飲み込み、夕方に不活発なミジンコを吐き出している。」

これにハップ・ブル博士がかみついた。

「僕の望遠鏡で見たまえ。実は地球には4つの回転する足を持つ動物がうようよいるんだ。そいつらがミジンコを飲み込んだり吐き出したりしているんだ。」

これは笑い話ですまされない。つい100年前まで火星には運河があり、タコのような火星人が住んでいるかも知れない、などとマジメに論じられていたのだ。又、車輪形式ではないが日本生物物理学会のホームページには液体中で高速回転して推進力を発生する「バクテリアべん毛モーター」の近年の研究も紹介されている。

ところで、以下では1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震と現在行われている耐震補強について少し異なった視点からふれてみたい。

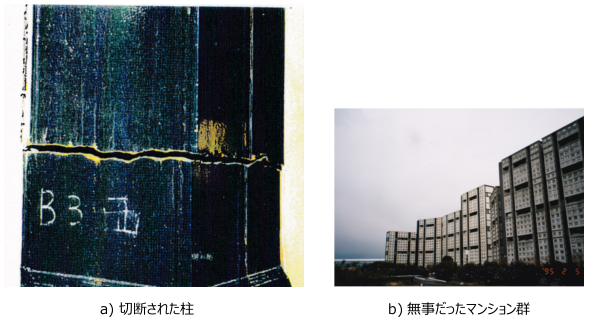

まず、写真-1のa) を見ていただきたい。地震時に切断された鋼菅のボックス柱だ。(コの字の溝型鋼を向い合せに溶接したもので幅約50cm、厚さ約5cm)

写真-1 柱とRedundancy

切断面が脆性破壊をしていたのので関係者は色めきたった。(そうでない延性破壊もあったが)溝型鋼の圧延効果が十分でなかったのでは?とか、気温が0度に近かったので低温脆性では?とか、荷重が衝撃的だったから、など色々な検討がなされた。

しかし、その前に気になることがある。この写真は、その部位だけを切出して撮ったのではない。写真-1のb) に示すマンション群の被害箇所(数十箇所の一つ)を直接に撮ったものだ。ちょっと不思議ではないか。柱は常識的には軸圧縮力が働くのに1cm近く浮いたまま、なお建ちつづけている。いったいどうしたことだ。実は互いに少し離れた4本の柱のグループが斜材などを介して一体となるような設計で、軸力は他の柱でも負担できる寸法のようだ。確かに、脆性破壊も重要だろうが、この構造計画はリダンダンシーやロバスト性から見直すと、なかなかのものと思う。さらに、基礎も転倒しないようにしっかりと張り出しているという。

-

画像拡大

画像拡大

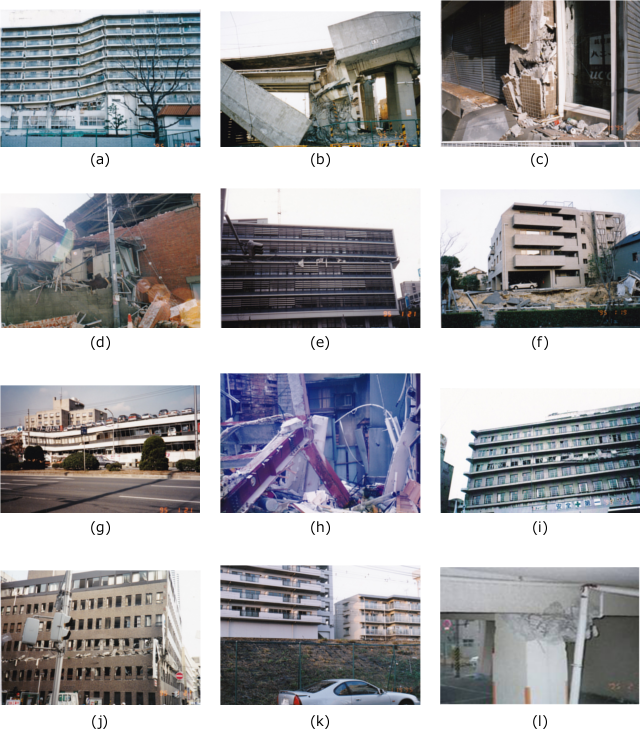

写真-2 天国と地獄

次に写真-2を見ていただきたい。

阪急電車の西宮北口を北側へ出たところで唖然とした。瓦礫の山は原型をとどめず崩壊したビルだ。隣のビルの頂部が欠けているところから、一度当たってから崩壊したのかも知れない。ニューヨークのWTCビルに先駆けて、鉛直方向崩壊の凄まじさを物語っていたのではなかろうか。残念、それが当時は視えなかった。(本コラムvol.15 疲労破壊のシミュレーション、及び文献[1] を参照)

引き続いて写真-3を見ていただこう。

写真-3 被害例や無被害例

これらも手持ちの写真の1部にすぎないが「幸福な家庭は似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれ不幸なものである」とトルストイが用いたこの言葉を用いたい。さしずめ (f)、(k) 以外はそれぞれ不幸には違いない。

ところで震災後に耐震補強が各地でなされてきた。しかし、どのような部位に本当の弱点があるかを識別するのは難しい。取り敢えずは、最新の耐震設計基準に照らし合わせ、必要に応じて補強することになる。それは各層の保有水平耐力の確保を目指すことにもなる。もし、そのようにしたならば、(e), (j), (l) は大丈夫だったかもしれない。(g) もひょっとしたら補強できていたかもしれない。しかし、(a), (i) はどうだろう。両者とも完全な層せん断崩壊ではなく途中のスパンからは沈下している。したがって低層部の柱もしくは鉛直耐力壁などの補強も必要となろう。三次元の複雑な構造物で果してそこまで目が行き届くかどうか・・・。自動車のように同じモデルにより千台単位で製造される場合と異なり、建築物はプレファブなど以外は一品製品となる。それ故に個性的であり、地盤や環境条件も異なるので、なおさら隠れた弱点を識別するのが難しくなるわけである。

-

画像拡大

画像拡大

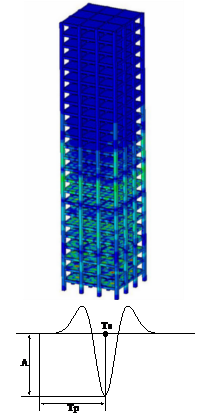

図-1 基盤から上下動の衝撃力

(Ricke-Wavelet : A=6G, Tp=0.005sec)

写真-1とは別に、もう一つ気になることがある。それは、塑性設計に取り入れられている降伏ヒンジ(yield hinge)である。それはVan Den Broeck の極限設計理論[2]から鉄骨のBeedle[3] の準備期間を経て、Hodge[4] で花が開いた建築物崩壊ストーリーの主役を演じている。しかし、降伏ヒンジはモデルとしての負債を有している。つまり、たとえ柱や梁部材が曲げ降伏してヒンジになっても、部材の極端な伸縮はゆるされない。しかし、写真-1やそれ以外の場合でも崩壊せずに建っている場合もあった。又、全体の崩壊ストーリを追うには、局所的な座屈や圧壊を認める「ヒンジ以外のモデル」も必要となろう。

少し、降伏ヒンジに懲りすぎているのではあるまいか。

ちなみに、日本建築学会の靭性保証型の設計指針[5]ではp.6の3章の「構造計画」からp.14の「柱および針のせん断と付着に対する設計」までの9ページの間に「降伏ヒンジ」もしくは「降伏ヒンジ領域」の用語がざっと数えると50回近く現れている。

もっと広い目で、一度ザックリと洗いなおしてみてもバチがあたらないようにも思える。

右の図-1は24階のビルの基盤部から上下動の衝撃力(Ricker-Wavelet)を与えた場合の波動伝播の模様を表している。地球シミュレーターとLS-DYNAを用いての三次元地盤連成応答用のモデルを流用した。(主筋、横筋なども実際に近い形式でモデル化している)

この結果から、波動は上まで行ったら撥ね返るとか、スラブの中央部の上下振幅が大きく増幅するといったあたりまえのことしかわからなかった。というのも、「京」コンピュータへの移行が決まったため地球シミュレータの契約が半年早く打ち切られた理由による。

幸い三次元地震応答解析は済ませていたので助かったが(本コラムvol.22 地球シミュレーターとの出会い、を参照)。

地震の感想で「下から突き上げられた」とはよく聞く言葉だ。そのわりに、突き上げられたことと、地震被害との関係が未だにぼんやりしているのはなぜかなー。

夜道に街灯の下でキーを落として探している人に

「手伝いましょう。だいたいどのあたりですか?」

「向こうの繁みです」

「なぜここで?」

「ここが明るいので」

-

- [1] 橘英三郎,"鉛直方向の動的耐力に対する設計法は?"、2002年度日本建築学会大会(北陸)パネルディスカッション資料「都市直下地震に対して構造物の耐震対策として何をなすべきか?」, pp.83-99

- [2] J.A.Van Den Broek," Theory of Limit Design", John Wiley & Sons, 1952

- [3] Lynn S. Beedle, " Plastic Design of Steel Frames", John Wiley & Sons, 1958

- [4] Philip G. Hodge,Jr, " Plastic Analysis of Structures", McGRAW-HILL, 1959

同 倉西正嗣、長尾弘、佐藤稔雄、新澤順悦、榎並昭、小野新 共訳," 構造物の塑性解析", コロナ社、1961 - [5] 日本建築学会「鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」2001年9月,第2刷

※記載されている製品およびサービスの名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。